Por Gerd von Plate

Era temprano en la mañana del 12 de octubre de 1934, estábamos de nuevo en una ruta, nosotros viejos camaradas. Compañeros de muchas excursiones inolvidables a la cordillera y algunas magníficas salidas en ski de randoné: Sebastian Krückel, Otto Pfenniger, Jürgen Lüders y este servidor. Además, Elsita y Lili, las mitades de los matrimonios de Otto y Jürgen. Tres días libres por delante, eso tenía que ser una auténtica excursión, una verdadera cosa de hombres, como era antes.

Habíamos dejado nuestros autos en la casa de nuestro guía Exequiel Ortega en el Alfalfal y desde ahí partimos a buen paso a caballo por el valle del Colorado hacia abajo. Ortega mismo iba adelante y conducía al burro de carga que debía llevar nuestra comida, sacos de dormir, fardos de paja y esquíes hasta la nieve. Tras una media hora cruzamos un pequeño puente sobre el río Colorado y luego seguimos por el otro lado hacia arriba. ¡Qué hermoso pedazo de tierra es este valle del Colorado! Por todas partes hermosos y grandes árboles como uno rara vez encuentra acá en la zona central de Chile, entre medio verdes vegas cruzadas por un estero de aguas claras y delante de uno las empinadas laderas del cerro Gloria, estribación del cordón del Quempo. Lentamente sube el sendero, el terreno se va poniendo más árido, más seco, los árboles desaparecen y se avanza entre matorrales y arbustos. De vez en cuando se alegra la vista con otras verdes vegas, oasis en medio del monótono paisaje, con sus abundante pastos, riachuelos y pequeños árboles. Luego cambia de nuevo el panorama, alcanzamos la frontera de los 2000m, también desaparecen los arbustos, apenas un escaso y duro pasto de cordillera y pequeños matorrales cubren el terreno para lo cual se tienen que enterrar con fuerza en la tierra para soportar una existencia miserable en estas alturas. Ahora se pone más empinado y el sendero avanza en zigzag por la ladera hacia arriba para perderse arriba entre las rocas.

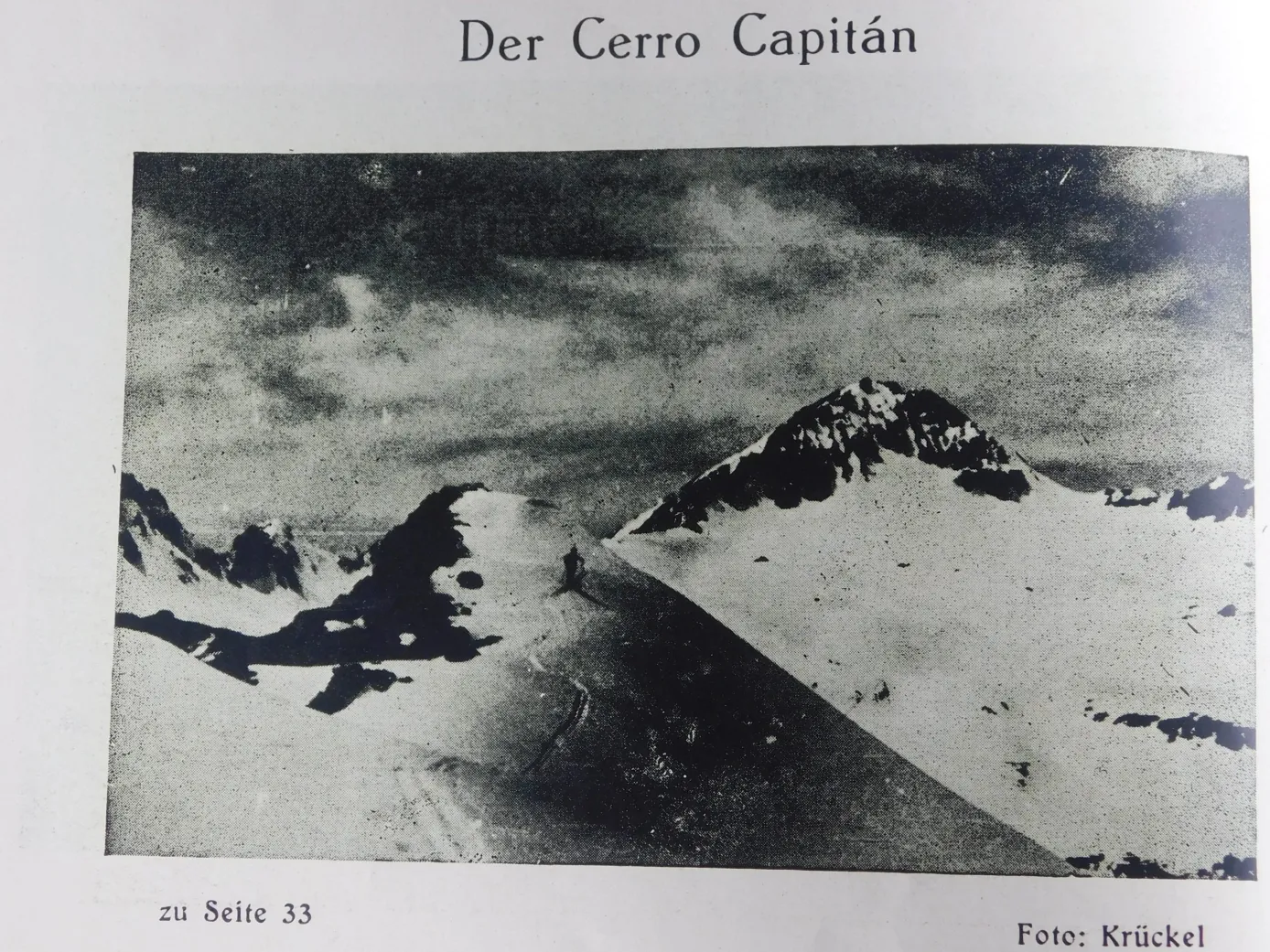

Hasta acá nuestra cabalgata había transcurrido sin incidentes, pero allá arriba, donde sólo existe un pequeño paso entre las rocas, ahí estaba la nieve, profunda y endurecida de forma que las mulas no podían llegar sin pasar por peligro de tener una caída. Así que nos bajamos de los animales, sacamos los piolet y nos pusimos a trabajar. Con claridad resonaban los piolet en la nieve dura y en grandes arcos volaban hacia abajo los trozos blancos de la ladera. Pronto lo habíamos conseguido, la ruta estaba libre. Cabalgamos por entre medio de las rocas y en un rato estábamos en una gran planicie, el valle del Quempo. ¡Qué vista maravillosa! A mano izquierda se extiende en forma ondulada el mejor terreno para esquiar, en la mitad hay un ancho valle plano por el que corre el estero del Quempo y a la derecha las abruptas, oscuras rocas de los cerros del Quempo. Este es un cordón empinado de torres casi invencibles que se elevan a una altitud de unos 4000 m alineados de Sur a Norte. Bien al fondo, cerrando el valle, un poco por delante del cordón como un oficial que inspecciona la fila de sus subordinados se encuentra el último y más alto de los cerros del Quempo, el Capitán del Quempo. Hasta ahora aparecía sin nombre en las cartas y lo hemos bautizado aludiendo al grado de un capitán. Tras una hora pudimos cabalgar por el valle libre de nieve, luego los animales ya no podían continuar y en el último pedazo de tierra seca los descargamos. La cabalgata hasta acá había durado aproximadamente 6 horas. Después de levantar las carpas y tener el campamento ordenado, mientras Ortega partía a buscar leña, nos pusimos nuestros esquíes para probar rápidamente la nieve. Pronto había terminado la tarde, la cazuela sabía maravillosa y luego estábamos sentados alrededor del fuego tomando mate y cantando nuestras hermosas canciones alemanas.

Todavía estaba completamente oscuro cuando a la mañana siguiente Otto nos despertó. El tipo tiene un maldito despertador que a veces a la hora de seguir durmiendo nos saca de los cálidos sacos de dormir. Primero uno maldice de mala manera, pero luego se alegra de partir temprano. Se hizo un gran chocolate caliente, se comieron algunos huevos fritos y pan con mantequilla, luego nos pusimos las mochilas, los esquíes y a las 6:00 partimos hacia la oscuridad. Éramos tres, Krückel, Pfenniger y yo; las damas se quedaron en las carpas para hacer inseguros los alrededores y Lüders, como buen galán, se quedó haciéndoles compañía. Nosotros tres no nos habíamos puesto un objetivo especial, queríamos simplemente hacer una hermosa excursión hacia el interior del valle, tan lejos como el tiempo y nuestro entusiasmo alcanzaran. Si era posible no íbamos a evitar hacer alguna pequeña ascensión. Hacía frío y la nieve estaba dura, pero como habíamos puesto las pieles en los esquíes podíamos avanzar bien. Primero pasamos por una ancha hondonada tras 3/4 de hora estábamos delante de una pared de roca que se extendía a lo largo de esta hondonada. Hacia abajo, es decir, hacia el estero del Quempo, no podíamos girar debido a que era muy abrupto y estaba sin nieve, hacia arriba teníamos que dar un rodeo de, por lo menos, una hora. Entonces nos sacamos los esquíes y escalamos por la roca. Tras una media hora de escalada, durante la cual tuvimos que arrastrar los esquíes detrás nuestro, habíamos pasado y se abrió delante nuestro un interminable y perfecto terreno para esquiar, el paraíso para andar con raquetas de nieve. Empinadas laderas, elevaciones planas, infinitas posibilidades de descenso y, sobre todo, un cielo azul sin nubes y un sol radiante que se levantaba sobre los cerros del Quempo. Crujiendo se deslizaban nuestros esquíes por la nieve brillante e intacta. Acá subimos por una hondonada, allá bajamos desde una colina con un elegante estilo telemark, nos deslizamos por laderas empinadas, avanzamos por amplias aristas y tras cada resalto, en cada elevación encontrábamos algo nuevo que ver, teníamos otra vez unas vistas magníficas. Fue una excursión maravillosa por cerros y valles. Primero nos dirigimos hacia la izquierda hasta las últimas y más altas estribaciones de la planicie y desde ahí nos fuimos al final del valle. Entre medio dimos un gran rodeo, pero no importaba, teníamos tiempo. De vez en cuando nos topábamos con algún riachuelo que estaba parcialmente libre de nieve y que nos invitaba a beber. Entonces hacíamos una pausa, nos tomábamos un vaso de “harina tostada” o nos comíamos una naranja. Junto a un pequeña y hermosa laguna, que todavía estaba parcialmente congelada, almorzamos. Lentamente, pero de forma continua íbamos ascendiendo y veíamos al Capitán más cerca y cada vez con más fuerza surgía en nosotros el deseo de ascenderlo. A las 4:00 de la tarde Papa Krückel hizo una huelga: “No sigo, todavía quiero tener un hermoso descenso.” Cuando Krückel dice algo con tanta energía, significa que no hay forma de hacerlo cambiar de opinión, eso ya lo sabíamos así que lo dejamos regresar y seguimos de a dos. Primero había que seguir por un tramo bastante plano hasta los pies mismos del cerro, entonces doblamos por una brecha un poco hacia la izquierda, es decir, hacia el lado Oeste y debimos hacer un largo traverse por la empinada ladera. Este es el lado de la sombra, la nieve estaba dura y debimos avanzar con extremo cuidado para no resbalar puesto que la caída hacia el valle era profunda y abrupta, ahí no había forma de detenerse. Pronto se nos puso demasiado incómodo y, como de vez en cuando se veían piedras sin nieve, nos sacamos los esquíes, los pusimos detrás de una gran roca, sacamos los piolet de las mochilas y continuamos a pie. Acá ascendimos derecho, primero todavía por nieve, luego venían rocas y acarreo suelto. A las 6:00 de la tarde alcanzamos la cumbre, después de haber estado 12 horas moviéndonos casi sin pausa. Pero el esfuerzo valió la pena, acá arriba teníamos una magnífica vista hacia el paisaje nevado, una imagen inolvidable. Hacia el Oeste se extendía a nuestros pies hasta el Ramón el interminable Potrero Grande, nuestro terreno de ski de Los Azules y Totorillas. Más a la derecha el terreno del Skiclub Chle con su cerro Colorado de 3000 m de altitud que desde acá nos parecía pequeño y feo; más atrás la Parva, el Altar y el Plomo. Hacia el Este se deslumbraba la vista con el majestuoso cordón de las grandes cumbres de los Andes: Morado, Mesón Alto, Nevado de Piuquenes, volcán San José, todos cinco y seismiles, todos viejos conocidos y para Otto, hermosos recuerdos de trabajo duro, “noches tistes” y soberbios primeros ascensos. Qué sensación de grandiosa libertad es la que da estar allá arriba solo por las propias fuerzas, por sobre el hormigueo de los hombres, lejos de cualquier disgusto y preocupación. Schiller tiene razón cuando dice:

“¡La libertad está en las montañas!

El aliento de las tumbas no se eleva al aire puro.”

Pero no pudimos estar mucho tiempo allá arriba, debimos apurarnos para llegar al anochecer a las carpas. Como recuerdo rápidamente construimos un hito de piedra y luego partimos apurados. Con grandes zancadas descendimos por el acarreo. Por la nieve no fue tan rápido, ahí nos hundimos hasta las caderas y en las rocas tuvimos que tener cuidado para no caer en alguna de las profundas grietas. A pesar de todo esto pronto teníamos los esquíes bajo nuestros pies y comenzamos a descender cuidadosamente por la ladera. Luego nos permitimos una pequeña pausa, puesto que a continuación debía iniciarse el largo descenso por la nieve dura. Sin embargo, nos habíamos alegrado demasiado pronto, puesto que apenas habíamos comenzado a descender sentimos un estruendo y ahí nos quedamos… La superficie de la nieve dura se rompió. Eso fue naturalmente una decepción, pero significaba apurarnos el doble puesto que en esa nieve de mala calidad no podríamos avanzar tan rápido. En primer lugar, por el tramo plano se avanzaba de forma soportable hasta el punto en que habíamos dejado a Krückel. Ahí pudimos observar una poco común y hermosa puesta de sol, magnífica y extrañamente conmovedora a esta altitud y en este blanco infinito. Pero teníamos que continuar tan rápido como fuera posible y se volvió desagradable porque aumentó la pendiente y la nieve no soportaba nuestro peso. Otto lo tenía relativamente fácil puesto que el esquía mucho mejor que yo y tenía los cantos de los esquíes afilados, mientras que yo con mis viejos esquíes era más lo que me resbalaba y pasaba en el suelo que lo que esquiaba. No se podía esquiar en curvas, debíamos hacerlo en zigzag. En cada vuelta Otto daba un elegante salto o un giro. Con mucha modestia yo imitaba cada salto, pero pronto estaba tan cansado con el eterno caer y volver a levantarme que me alegraba de no caer en cada giro y completar una vuelta.

Afortunadamente pudimos seguir las huellas de Krückel puesto que lentamente había comenzado a oscurecer y estábamos felices de tener un punto de referencia. A pesar de que a pesar de la oscuridad en la nieve siempre algo se ve, sobre una superficie nueva con dificultades uno puede reconocer si es que se va hacia arriba o hacia abajo y, por otro lado, una pequeña prominencia parece una montaña y el descenso más plano un abismo abierto. Las huellas de Krückel llevaban directo hacia abajo y en dirección al estero del Quempo donde él se topó con la pared de roca que habíamos escalado en la mañana. Ahí el horror se apoderó de nosotros: en la oscuridad no nos podíamos atrever a escalar la pared, ¿cómo podríamos encontrar la ruta en terreno desconocido cuando la huella desaparece en las rocas? ¿O debíamos dar el rodeo de, al menos, una hora por arriba? Pero hay que seguir, tan rápido como se pueda hay que continuar bajando, de alguna manera lo tenemos que conseguir. Otto siempre estuvo un tramo adelantado: “Vamos, Gerd, hay que ser fuertes y apurarnos.” Lo hice como podía, pero con las malas condiciones avanzábamos muy lento. Cada cierto tiempo, cuando como de costumbre estaba con la nariz en el suelo, pensaba: “Ahora da todo lo mismo, ahora recupera tus fuerzas antes de volver a esquiar.” Apenas me había sentado y el frío se había apoderado de mí y me hacía levantarme. De pronto vimos a lo lejos brillar una luz. ¡Hurra! Los amigos. Esto nos dio nuevo coraje, nos resbalamos y deslizamos para seguir y así llegamos al límite de la nieve donde Jürgen y Bastel hacía rato nos esperaban. Tomaron nuestros esquíes, nos dieron un trago de té caliente y nos guiaron por un sendero a través de las rocas que Krückel conocía de una excursión anterior. Otra hora de marcha y a las 10:00 de la noche pudimos estirar nuestras cansadas extremidades dentro de las carpas.

Al otro día no tocamos los esquíes, nos recostamos cómodamente al sol para descansar. Cuando en la tarde cabalgamos de regreso, estábamos de acuerdo que la ascensión del Capitán había sido una de nuestras más hermosas excursiones de ski.

Traducción: Álvaro Vivanco