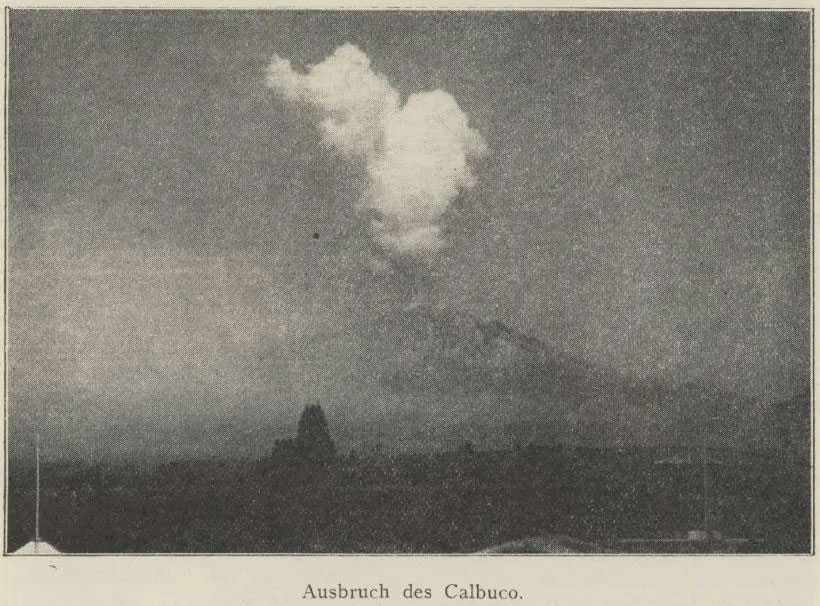

La Erupción del Calbuco (5/6 de Enero de 1929)

Ilse von Rentzell – Cayutué

El volcán se levanta desde una gran base hacia tres cumbres de casi 2000 m de altitud sobre una gran base que está apenas cincuenta metros sobre el mar y que está formada por unos lomajes, en parte pantanosos. La zona de la cumbre es accidentada, agrietada y abrupta como consecuencia de un temperamento fogoso. Robles y muermos, pequeños bosques de mirtáceas se atreven sólo hasta los mil metros formando ahí desgreñados arbustos. Los matorrales más impertinentes son cubiertos por ceniza, encendidos por brasas o ahogados bajo la lava. Al pie del bosque trabajan leñadores para ganar praderas para su ganado. Manchas blancas con negro pastan en las laderas inferiores y pestañean cómodamente hacia el lago más abajo. 740 km² de superficie cubre el Llanquihue, cuyas líneas de la orilla se funden a lo lejos con las del horizonte. En la periferia de las laderas oeste del Calbuco hay una bahía abierta en la orilla sur, Puerto Varas, con una población predominantemente chileno-alemana. Las estribaciones orientales de nuestro volcán se encuentran con el final largo y atrevido de la ladera Sur del Osorno en el valle de Petrohué que se asemeja a su lejano hermano asiático, el Fujiyama. Su cumbre está cubierta por un paño blanco. Desde que Darwin realizó su viaje por Sudamérica, nadie más lo ha visto enojado. La cumbre del Calbuco rara vez tiene nieve. Alrededor del cráter de la cumbre flotaba desde la última erupción de hace doce años un delicado velo de vapor que no era visible todos los días. Entre ambos volcanes se extiende la punta este del lago Llanquihue formando una bahía. Las olas se baten de forma ensoñadora en los días soleados junto a las orillas arenosas. El atronador viento norte con un ruido sordo remece los arbustos hacia arriba. El canto de las aguas lo acompaña a uno hasta la hostería de Ensenada donde un alemán, el señor Alfredo Meyer, se ha impuesto la tarea de ofrecerle a los viajeros un alojamiento cómodo. Debido a que la amable bienvenida de nuestro anfitrión parecía no tener límites, deben ser mencionadas las delicias gastronómicas que hacen que uno se encuentre a gusto acá y que el señor Meyer es quien me informó acerca de la última erupción del Calbuco.

Nadie sospechaba algo. En la noche del cinco al seis de enero de 1929 de pronto hubo un rugido y temblores subterráneos. Al despertar todos creyeron que se trataba del sonido más violento de las olas o del comienzo de una tormenta. En eso una explosión sacudió el suelo como si el cuerpo de la tierra estallara y el cráter del volcán comenzó a resoplar hacia el cielo. Sólo los durmientes, que intranquilizados se habían levantado de inmediato, pudieron ver elevarse una nube de fuego cuyas brasas, al caer, encendieron los bosques. Los rezagados sólo vieron paredes de nubes grises levantándose alrededor del volcán. Un rugido y estrépito de madera quebrándose que se acercaban hizo que los pastores de ganado huyeran horrorizados hacia el lago y hacia Ensenada. Agua hirviendo, animales quemados, árboles arrancados, ceniza y arena, el caldero de una bruja, se formó dividido en diferentes corrientes por sobre las praderas, en las quebradas hacia el Llanquihue cuyas orillas al día siguiente echaban vapor. Una muchacha de dieciséis años y un jóven fueron atrapados y tragados por este torbellino. Desde aquella noche están desaparecidos.

Me encontraba a la hora de la erupción en el Todos los Santos, que se encuentra escondido unos 35 km en la cordillera, una existencia tranquila. Estábamos cubiertos por gruesos ponchos junto al fuego en medio del bosque. Queríamos subir al amanecer el derrumbe. Despertados por el retumbar de las detonaciones creímos que se aproximaba una tormenta. En el pálido crepúsculo de la mañana observamos, por sobre el cordón de cerros de Santo Domingo, una nube gris que se levantaba cruzada por rayos rojos y envuelta en truenos. Como las tormentas en estas latitudes son escasas, observamos con sorpresa esas nubes monstruosas, que más abajo nuestro, bajo las estrellas que se desvanecían en la noche que llegaba a su final, se elevaban hacia nosotros dejando una gruesa capa amarilla tras de sí. Comprendimos por qué el barómetro, a pesar del buen tiempo del día anterior, mostraba una baja de presión. Esperamos vacilantes una hora, indecisos, molestos. Cuando ya no quedaban dudas de que el mal tiempo también nos alcanzaría, abandonamos la caminata por la montaña, comenzamos apurados a descender con la última parte del camino rodeada por la oscuridad, tropezando entre troncos que nos impedían ver el suelo. Cuando, todavía asustados por la luz incolora, a las 9:00 llegamos a la playa del lago, donde se encontraba nuestro bote a remos, había comenzado la lluvia de ceniza. De forma monótona, inexpresiva e incesante caía la arena sobre nosotros. ¿Qué cambio había ocurrido en nuestra hermosa bahía que recién ayer se encontraba en medio del esplendor del verano? Donde el lago verde esmeralda, en el cálido resplandor de la tarde, rodeado por las sombras del bosque en medio de la danza de las olas, mecía nuestro bote con el viento del sur, ahora se encontraba una masa inerte, plomiza. Inexpresivo como un viejo espejo y no mucho más grande puesto que la oscuridad se tragaba todo lo demás. En el cielo del norte se apagaba la última luz cuando nosotros, con un par de fuertes remadas, habíamos sacado nuestro bote de la playa muerta. Lo último que vi fueron algunos troncos muertos, gigantes del bosque ahogados en una catástrofe anterior que elevó el nivel de las aguas y cubrió parte de las orillas del bosque. Luego se puso todo negro a nuestro alrededor. La noche más oscura es clara comparada con las tinieblas que la lluvia de ceniza echó sobre nosotros. Esta imprevista noche en la mañana del domingo, que nosotros originalmente queríamos pasar en soleadas alturas, nos oprimió el pecho. Embotado y polvoriento olía el aire. Remamos sin parar, sin poder mantener una dirección dentro de un infierno negro. Delante de mis ojos comenzaron a verse chispas. El cuerpo de mis compañeros destellaba líneas verdosas sobre el negro.

«¿Ustedes también ven esta extraña luz?», le pregunté temblando de miedo a mis compañeros.

Uno de ellos me pudo tranquilizar. Eran fuegos de San Telmo, el cual los había experimentado una vez durante una tormenta en una caminata por una arista en el Cáucaso. Me lo contó gritando para que lo pudiera entender, puesto que los truenos retumbaban sin pausas alrededor nuestro y los rayos se movían como banderas brillantes en la noche. Estos rayos eran grises en comparación con la luz cegadora de un rayo de una tormenta que uno reconoce claramente con la vista despejada. Su luminosidad sólo nos dejaba reconocer un muro gris que subía por la orilla de nuestro bote. Cuando un rayo de estos cruza como un latigazo, se apaga el fuego de San Telmo. Y recién cuando el aire de nuevo se carga de electricidad comienza a brillar la aureola alrededor nuestro. En ese infierno negro remamos por aproximadamente dos horas. Habíamos perdido la orientación. El desastre nos parecía seguro. El buscar nuestra casa, una locura. Hacia el mediodía el negro cambió a ocre. Una hora más tarde podíamos reconocer el paisaje de nuevo. Uno tras otro iban cayendo los velos revelando muy poco. Una gruesa cortina de polvo permanecía. Sobre nuestro bote había 1,8 cm de ceniza. El lago se encontraba conquistado bajo el peso de la arena, millones de insectos abatidos por la ceniza sobre el agua, esporádicas aves muertas flotaban sobre la superficie plomiza. Los árboles tenían las ramas pesadas. Las praderas estaban grises. El ganado rugía intranquilo errabundo. Esa era la imagen que se nos ofrecía.

Dos meses más tarde estábamos en Ensenada con la intención de devolver el alma al cuerpo. Teníamos suficientes caballos a nuestra disposición. En un día soleado de otoño anduvimos por la orilla del lago Llanquihue. Luego de desviarnos del lago, encontramos las cabañas que la humeante corriente de arena había arrancado, por acá una muralla, más allá el techo y el resto en tablas desparramadas. En los establos para los terneros, amurallados por el caos, se encontraban pequeños huesos amontonados. De los cercos sólo se veían las cabezas de los postes. A ambos lados del arenoso campo de batalla hay árboles viejos y jóvenes cubiertos por una mortaja dorada. Sus raíces fueron quemadas por el agua caliente. Si se cabalga por el flujo de destrucción hacia arriba, aumentan los bloques de roca escupidos por erupciones anteriores y la arena se vuelve más gruesa. Finalmente, si uno se desliza hacia abajo con los caballos, luego de haber estado subiendo por un largo rato, por una empinada ladera con piedras sueltas y arena, se alcanza un verdadero valle infernal. El lecho del río revuelto con las masas escupidas es una herida desgarrada. Estremecido está uno ahí delante de este flanco del cerro herido cuya destrucción no sé con qué grandiosidad se podría comparar. Por ninguna parte hay vida vegetal. Todo el montón de escombros revueltos está enclavado entre paredes de cuarenta metros. Subimos por una quebrada y alcanzamos la altura de la planicie que teníamos antes del descenso al valle infernal. Desde acá reconocemos que las planicies adyacentes formaron parte alguna vez de la misma área antes de que las violentas oleadas de la erupción las destruyeran. Si es que el lecho del río era un dolor vociferante, acá arriba se allanaba el paisaje hacia una silenciosa melancolía. Cada piedra filosa estaba redondeada por el polvo de la ceniza, cada afloramiento rocoso transformado en una duna de extremidades largas. A la derecha, a un par de cientos de metros más atrás, columnas se han quebrado formando paredes de basalto, el preludio ascendente hacia una nueva y angustiosa melodía. Subimos hacia la derecha a una arista que está cubierta por madera muerta que está ahí como espigas segadas. Antes de la erupción había un bosque juvenil de muermos, hoy es una pira funeraria en capas. Las piedras que acá se encuentran están cruzadas por fisuras. Hendiduras que ha provocado el enorme calor.

Antes de llegar a las fuentes termales, descubrimos una pequeña hondonada por la que corre una vertiente ferrosa que colorea las piedras y arena de un café oxidado y hay vida que regresa y se hace inextirpable. Una pequeña, brillante hoja verde, Gunnera chilensis, abre desprevenidamente su corazón a la luz cálida. ¿Dónde queda frente a este verde exuberante, que como el trino brillante y lleno de vida de una alondra en el éter se encuentra en medio de la aniquilación? ¿Es el triunfo sobre la destrucción y la muerte? Con una pequeña sonrisa triunfante miramos alrededor. ¿Qué puede hacer una erupción como ésta contra la vida? Como una advertencia a nuestra pregunta se elevan grandes bocanadas de humo desde la cumbre destruida por la última erupción hacia el cielo azul.

Antes de que volvamos cabalgando al valle, tomamos otro baño en el riachuelo caliente que proviene del cráter. Piscinas naturales de piedra se han formado a través de miles de años. Se encuentran llenas de piedras, pero son lo suficientemente profundas para cubrir un cuerpo completo. Justo cuando volvemos apurados a casa desde la orilla del Llanquihue, cansados de las fuertes impresiones, se pone el sol sobre la superficie dorada del lago.

Traducción: Álvaro Vivanco

Artículo publicado originalmente en la Revista Andina 1930 Heft 1